前回、「とある用事」のために大阪に高級高速バスで向かった時の話を書きましたが、今回は、本編となる「とある用事」そのものについてお伝えします。

本記事のタイトルにもある通り、私の用事は、大阪・吹田市にある太陽の塔に会うことでした。

経緯をまとめると、以下のようなものになります。

私が幼少だった頃、父方の祖父・祖母が団体旅行で大阪万博を見に行く。

↓

帰宅後に万博ガイド本や写真を見せてもらい、超未来的なパビリオン建築・展示物に対して幼心にもトキメキを覚える。

↓

その中でも会場の中心にそびえていた太陽の塔と、その周辺を囲む大屋根(空中回廊)に、なぜか強烈に心を動かされる。

↓

小学校高学年の夏休みの宿題(自由工作)として「初めて油絵を描く」こととし、その題材をして「太陽の塔」をチョイス。

しかしすでにこの時、万博終了から10年近くが経過していたため、周囲の大人たちはそのチョイスを訝し(いぶかし)がり、中には、題材の変更を勧めてくる者も。

↓

その後は数十年にわたり、「テレビ番組などで大阪万博や太陽の塔が取り上げられた時に、それをたまたま見かければ最後まで見る」程度の関与度を持続。

↓

2013年12月、NHK総合『探検バクモン』で太陽の塔を取り上げた回をたまたま視聴。

そこで、「太陽の塔には『内部』がある」ことを初めて知り驚愕する。

しかも、「その『内部』が機械室や倉庫などのバックヤード設備ではなく、『展示空間』だった」ことも初めて知り、またもや驚愕する。

さらに、「その展示空間に設えられていた『展示物の一部』が遺構的に残っている」ことまで知らされ、加えて、その空間(太陽の塔内部)に爆笑問題ら番組出演者一行が特別に入れさせてもらう映像を見るに至り、あまりの羨ましさにより、その晩、眠れなくなる。

↓

トドメを刺されたのは、「地下から塔内に入った当時の見学者は、上部へと向かう塔内エスカレーターを乗り継ぎながら、生命の進化プロセスを表現した『生命の樹』という展示物を眺め、最終的に太陽の塔の右腕内に仕込まれたエスカレータに乗り、右腕先端にあった開口部から大屋根(空中回廊)の展示スペースへと放出される」という、実にダイナミックな当時の見学ルートの存在を知ったこと。

しかも爆笑問題御一行が、そのルートを追体験していたシーンは、衝撃的であった。

とまぁ、太陽の塔に対する私の興味関心は、もはや変態の領域に近づいているような気もします。

これまでもたびたび太陽の塔内部は限定公開されていたようですが、2016年の秋から本格的な改修工事が始まり、今年3月から塔内部全体が一般公開されています。

そこでこの時期に予約が取れたため、はるばる東京から会いにきたというわけなのです。

前置きはこのぐらいにして、さっそく写真でご紹介していきます。

太陽の塔のふもとに接近

最寄駅の万博記念公園駅を目指して、大阪モノレールに乗り込みました。

「次が万博記念公園駅」という頃になったら、車窓の向こうから太陽の塔がお出迎えしてくれました。けっこう猫背なんですね。 窓枠が邪魔。。

いよいよ目の前まで接近。

想像以上に巨大なので、すでに感動しています。

「大阪に来た!」というより「未来の遺跡にやって来た!」みたいな、変な感慨に襲われました。 窓枠がやっぱり邪魔。。

モノレールを下車し、万博記念公園駅のコンコースに上がります。

シンプルで、明るい、感じのいい空間だと思います。

駅舎を出て左方向に歩くと、高速道路の向こう側に、ドーンと登場。

とぼけた感じで両手を広げてるところがカワイイ。

邪魔な窓枠もなくなりました。 私と太陽の塔を遮るものなど、もうどこにもありません。

実際には、まだこれだけの距離があります。高速道路と、その手前にはモノレールの軌道も見えますね。

太陽の塔は、「いらっしゃい」と歓迎してくれているようにも見えますし、「こっちは俺のナワバリなの! 入って来んなよ!」と通せんぼしているようにも見えます。大阪市の中心部に向けて目玉から破壊レーザー光線を照射しようとしているようにも見えてきました。

高速道路を挟んで、太陽の塔の向かい側には、エキスポシティという大型複合施設がありました。

訳あってあまり睡眠できなかった高速バスを下車して数時間後だったので、こっちまでを探索する元気はありませんでした。 ちゃんと寝とけばよかったと猛反省。 健康第一。睡眠一番。

IMAXシアターについて書いた時に取り上げた「109シネマズ大阪エキスポシティ」がここにあることを、現地にやって来てから思い出しました。

ここの「日本最大級かつ最高品質のIMAXシアターで映画を見る」プランも組み込んでおくべきでした。

IMAXシアターへの未練を振り切って、太陽の塔に向かいます。

「IMAXのほうがいいなら、そっち行けば? 俺としては、来ても来なくてもどっちでもいいし。勝手にすれば〜」とツンデレな声が聞こえているのは私だけでしょう。

万博記念公園の中央口に到着。

万博の開催当時も、ここが中央ゲートだったそうです。

入園料(大人250円)を払って中央口をくぐると、真正面にいらっしゃいました。

かっこいいです。

想像以上に猫背で、腹も出てます。 メタボ体形。

このあと、中に入らせていただくワケで、いわばメタボ患者の内臓検査みたいなもんですね。

超接近して見上げてみました。 金色に輝くのは未来を象徴する「黄金の顔」です。

外観(外壁)の改修(というか洗浄というか)は、今回行われなかったんでしょうね。けっこう汚れが目立ちました。

太陽の塔は、こんなふうに大屋根(空中回廊)を突き抜ける感じで建てられていましたが、大屋根はもうありません。

大屋根だけではなく、塔の周囲に広がっていた地下展示空間もほとんど埋められてしまったそうです。 もったいない。

テーマ館のプロデューサーは岡本太郎さん。

永久保存、ホントに良かったです。

お腹にあるのは現在を象徴する「太陽の顔」。

この、なんとも言えない「口をとんがらせた顔」は、幼い頃から私の心を捉えて離しませんでした。 実物に会えて良かったです。

背面にあるのは過去を象徴する「黒い太陽」です。

今見ると、タトゥーみたいです。 太陽の塔はスーパー銭湯には入れません。

「黒い太陽」の顔を拡大してみると、黒いタイルでできているんですね。

現地に来て初めて知りました。

顔は黒で、放たれる光は深緑。 コントラストがかっこいいです。

しかも、鼻と口は立体だったんですね。

これも初めて知りました。

もう、いちいちカッコいい。

予約した入館時刻が近づいて来たので、塔のふもとにある地下入口から館内に入ります。

今回の塔内部再生にあわせてデザインされたロゴマークとのことです。

予約なしでは内部見学はできません。

入館希望日の4ヶ月前から先着順で予約できます。平日だったら1ヶ月後以降であれば空きがあるようです。(ちょっと前まで、空きのない日が連続していましたが、多少緩和したんですね)

太陽の塔内部に潜入

さぁ、いよいよ内部へ突入!

と行きたいところですが、内部の写真撮影は禁止されていたため、文章とリンクで簡単にお伝えします。

- 予約時にもらったバーコードを提示して料金(大人700円)を支払いチケットをもらいます。

- 地下通路の壁面には、太陽の塔の初期デザインから最終デザインに至る岡本太郎の直筆と思われるスケッチ画が何枚も展示されています。構想がどう具現化していったのかというプロセスが分ります。(下記リンク内に1枚だけ写真あり)

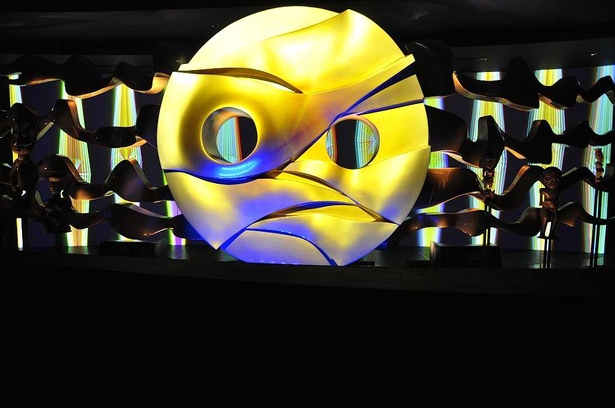

- 万博終了後に行方不明となっていた「地底の太陽」を復元し、そこにプロジェクションマッピングで幻想的な映像を投影し、神秘的なBGMを流すなどして、当時の地下展示空間を再現していました。

- その後、生命進化を表現した「生命の樹」の根元に向かいます。 生命の樹は太陽の塔内部から生えていますので、つまりはいよいよ塔内の最下層部に入るということでもあります。再生・修復工事前の内部空間はこちらで360度見られます。

- これが再生後には、こんな感じになりました。

- 以降、内部の様子はこちらのリンク先をご覧ください。写真も豊富ですので。さすが大新聞社です。

※ちなみに、修復前の内部空間は、こちらのサイトが参考になります。

見学コースでは、要所要所にいる説明スタッフさんが的確な解説をしてくれます。

印象に残ったものだけご紹介します。

「内壁にビッシリと並べられた三角形のトゲトゲは、BGMが塔内空間の隅々にまで響き渡るように設置された反響板である」

「耐震補強のため、塔の内壁は新たにコンクリートで20センチ厚みを足した。この工事のため、三角形の反響板は、ナンバリングしてからいったん全部撤去して再度はめたもの」

「この耐震補強により、塔内はちょっとだけ狭くなった」

「少しでも塔を軽くするために、古いエスカレーターを撤去し、新たに階段を設置したが、狭くなったスペースの関係でエスカレーターと階段の位置が変わってしまい、生命の樹の枝の一部が階段構造に食い込んだりしている」

「流れているBGMは、当時と同じもの。作曲は黛敏郎さん(故人)」

「生命の樹にくっついている生物模型は、手入れして再利用したものもあれば新しく作り直したものもある。一部には手入れもせず敢えて朽ちた状態のままにしてある模型もある。(ゴリラなど)」

「プロントザウルスの模型は、巨大すぎたため、樹からはずして修復することができなかったので、当時の設置場所からまったく動いていない」

「当時は、右腕内部のエスカレーターを登って大屋根(空中回廊)の展示空間に移動していたが、軽量化のためにこのエスカレーターも撤去」(←撤去されたため、腕の中の鉄骨構造がよく見えるようになり、照明効果もあいまって非常に幻想的でした)

さて、見学ルートの最上部(腕の付け根の高さ)まで登りつめたものの、現在は大屋根(空中回廊)はありませんので、おとなしく別に用意された「降りるためだけの階段」を使って下山します。

途中、踊り場には参考資料や写真などが展示されていますが、その中で一番感銘を受けたのが、

「芸術は呪術である。 岡本太郎」

という言葉が書かれたパネルでした。

太陽の塔、確かに「どこかの土着民族が崇め奉って来た神祭用の巨像」みたいな感じがしますよね。

私など、今もなお「カッコいい!」とか言いながら崇拝してますし。w

塔内の見学を終えて

この背中の紋紋とかも、「人類の進歩と調和」という万博のテーマなど、まるで御構いなしですよね。

「人間はもっと原始的であれ」と主張しているかのようで、むしろ万博テーマに周回遅れでフィットしているようにも感じます。

ここで、「右腕には大屋根(空中回廊)へ抜ける開口部があった」ということを思い出しました。

アップで撮影してみましたが、確かに何かを塞いだ跡が分かります。

傷跡のようで、ちょっと痛々しいです。

EXPO’70 パビリオン(当時の鉄鋼館を利用したもの)では、太陽の塔再生の企画展もやっていましたが、体力の限界につき、リタイアしてしまいました。

もったいないことをしました。。。

ご覧のように、太陽の塔の根元より低い所にも、様々な構造物があったようです。見えているエスカレータの裏側あたりに地下展示空間とかもあったんでしょうね。今では全部埋められて芝生広場になっています。

歩道上のマンホールのフタには、万博のシンボルマークが刻まれていました。

おそらく48年前からずっとここにあったんでしょう。

時の流れにしみじみしちゃいます。

一応、EXPO’70 パビリオンに来てはみました。

エキスポタワーの一部(写真手前)が拝めただけで満足です。

万博当時の華やかなパビリオン群という仲間たちが全員いなくなった後、1人でポツンとこの場に残され、この会場跡(公園)を見守り続けて来た太陽の塔を見ていると、ちょっと泣きそうな気持ちになります。

ピッカピカに再建されるわけでもなく、かといって廃墟として朽ち果てることを許されもせず。

それでもここに立ち続け、腕を広げ続ける太陽の塔は、ステキです。

猫背でメタボなところも愛らしい。

公園の中央口に戻る途中で、「中央休憩所(無料休憩所)」を発見しました。

誰も休憩していませんし、「休憩所」というには椅子の数も少なすぎるように思います。

もしかすると、万博当時の施設跡かもしれません。

これで「有料」だったら「ふざけるな」ですよね。わざわざ「無料」の宣言、要るんでしょうかね。。。 太陽の塔と同じ「万博のOB」だとしても、こっちには可愛げを感じません。w

戦利品のご紹介

で、最後に戦利品をご紹介します。

まずはハンドタオル(おぉ、黒い太陽だ!)とマグネット。

岡本太郎さんの墓標(墓石)のデザインは、このマグネットとほとんど同じなんだそうです。ポップなお墓です。

最も欲しかった戦利品がこちら。

一見、ブロンズ製のフィギュアに見えますが、ソフトビニール製です。製作は、かの有名な海洋堂さんです。

実は数量限定品で、しかも塔内のショップでしか取り扱っていないそうです。

3月19日からの公開開始に合わせて販売されてきたので、売り切れるのではないかと心配していましたが、無事ゲットできました。 ちなみに1人1体しか買えません。

パッケージの袋から出してあげました。

さぞや息苦しかったろうて。よーしよーし。

ということで、薄汚れた実物を見ながら、今回はここまでです。

この、適度な汚れも、「味」なのかもしれませんね。

コメント